10月31日に生徒会役員任命式を行いました。新生徒会長が「学校をよりよくしていくために力を尽くしていきたい」と抱負を述べ、新しい体制の生徒会執行部がスタートしました。

学校の最新情報

10月31日に生徒会役員任命式を行いました。新生徒会長が「学校をよりよくしていくために力を尽くしていきたい」と抱負を述べ、新しい体制の生徒会執行部がスタートしました。

昨年度に続いて3年「刻字」の授業で校庭の樹木の標識を作りました。「楊梅(やまもも)」は、岩陽高校が開校した時に記念樹として植えられた特別な木です。ツツジやサクラなど、たくさんの木が植えられており、豊かな四季をを感じることができます。

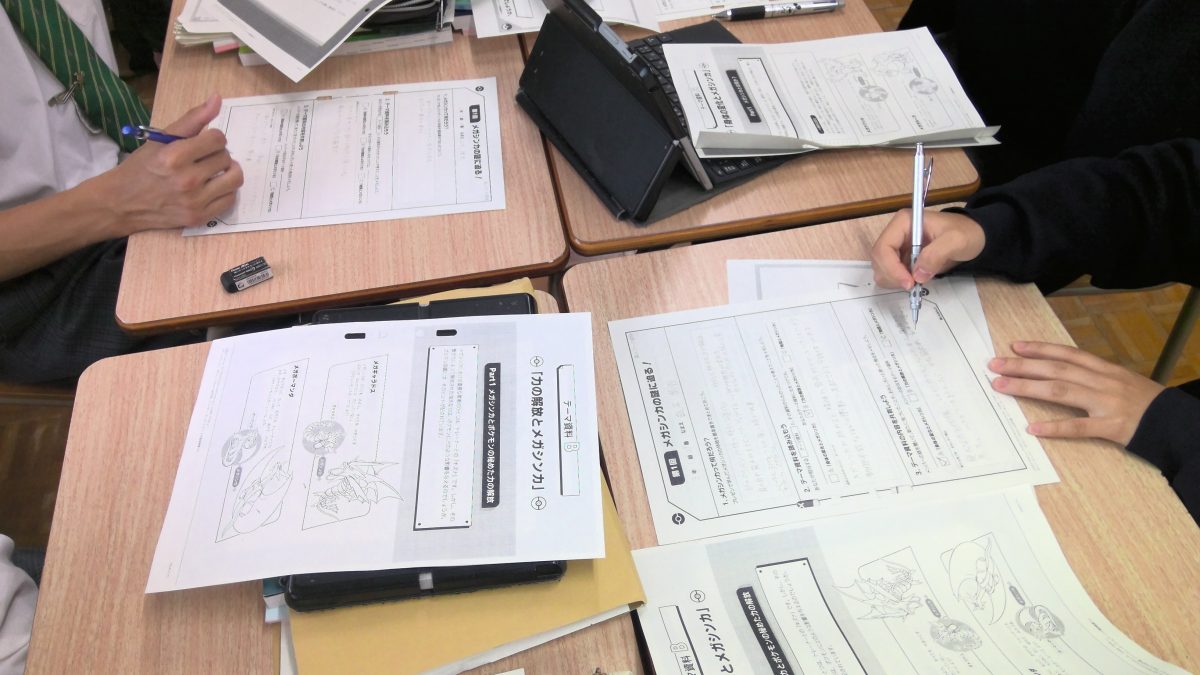

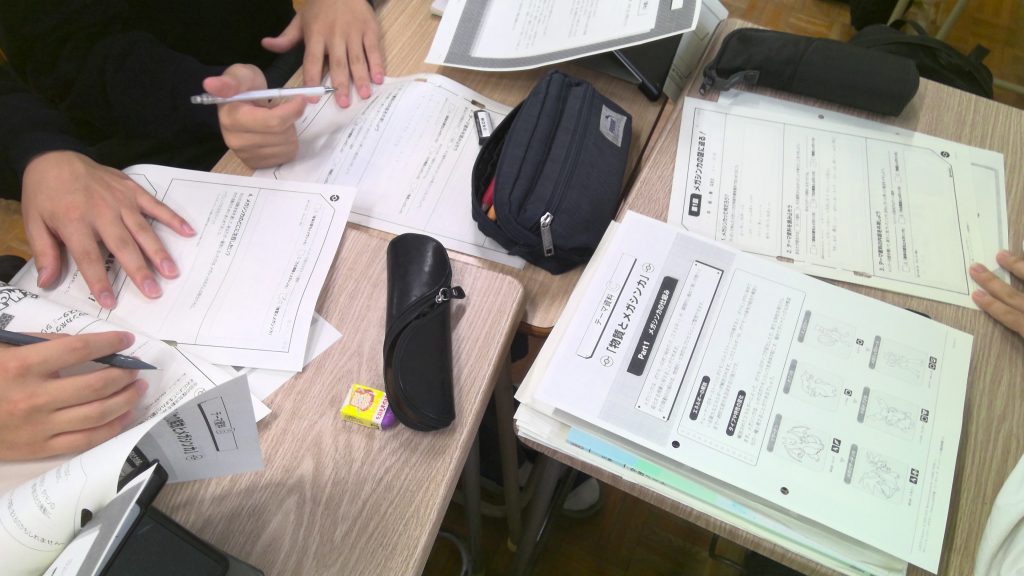

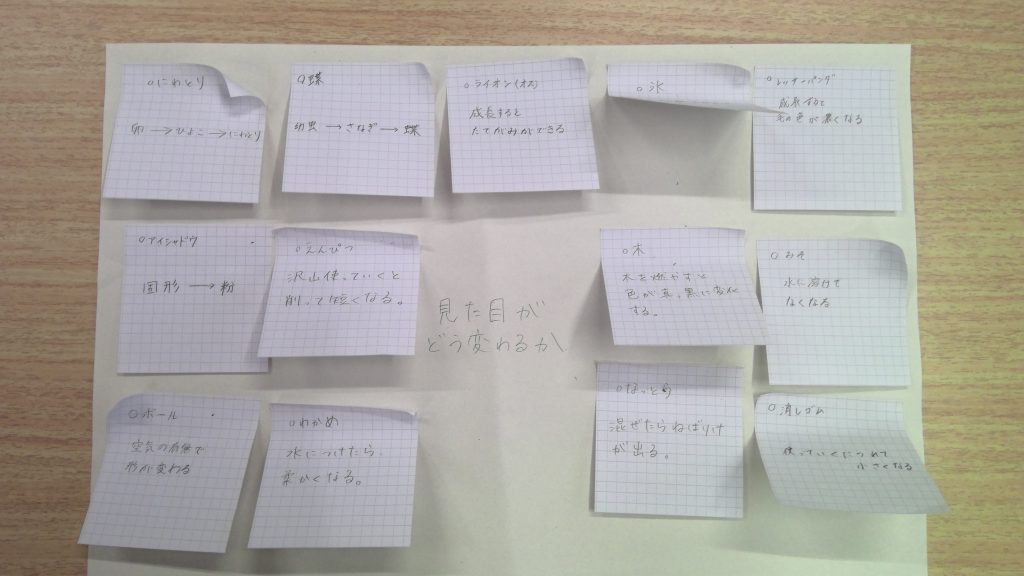

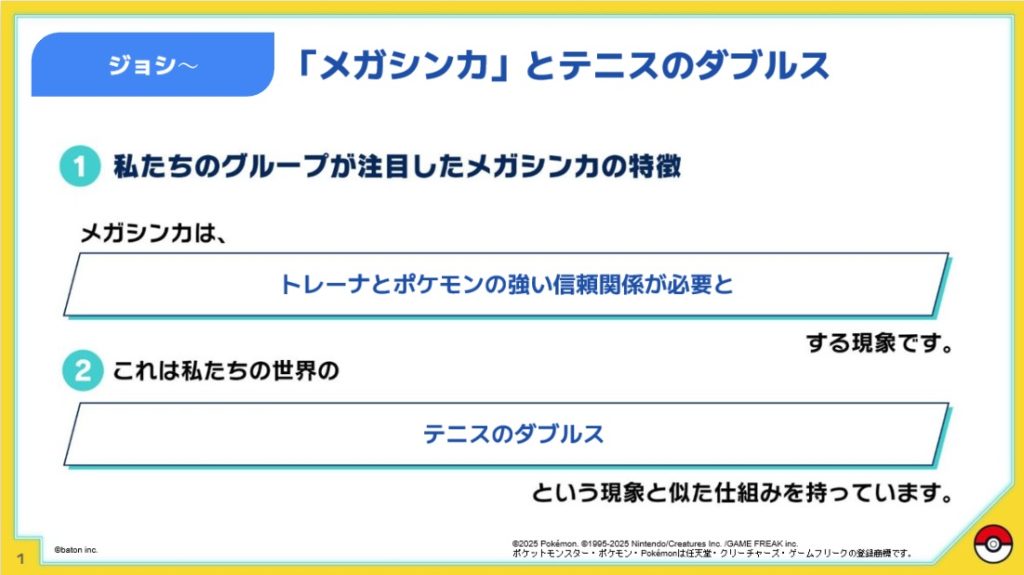

探究Knock(https://tankyu.baton8.com/)が提供している教材を使い、「ポケモン」の世界を舞台にした探究学習に取り組みました。題材はポケモンの「メガシンカ」。生徒たちは「メガシンカ」を現実世界の現象とつなげながら、自分たちの「見方」でメガシンカを再解釈しました。

生徒たちはチームごとにブレインストーミングで「メガシンカ」と現実世界のつながりのアイデアを広げました。また、類比(アナロジー)という思考法を使って「メガシンカ」についての「新しい仮説」を立てました。

多様な視点や意見に触れあうことで、探究の面白さがさらに深まったようです。最後には、自分たちの発想を発表し合い、互いに刺激を受けながら学びを楽しみました。

10月24日(金)、本校スクールカウンセラーの筏真理先生による、今年度2回目の思春期グローイングハートプロジェクト(GHP)が実施されました。

今回は「働くとは」のテーマのもと、人間はなぜ働くのか、自己実現とは、よき社会人になるために備えておきたい能力などについてお話しいただき、生徒は将来の自己実現についてしっかり考える時間となりました。

第69回岩国市美術展覧会の表彰式が10月26日に岩国市民文化会館で行われました。芸術部(書道)の2年次生2名が文化協会賞、秀作を受賞しました。

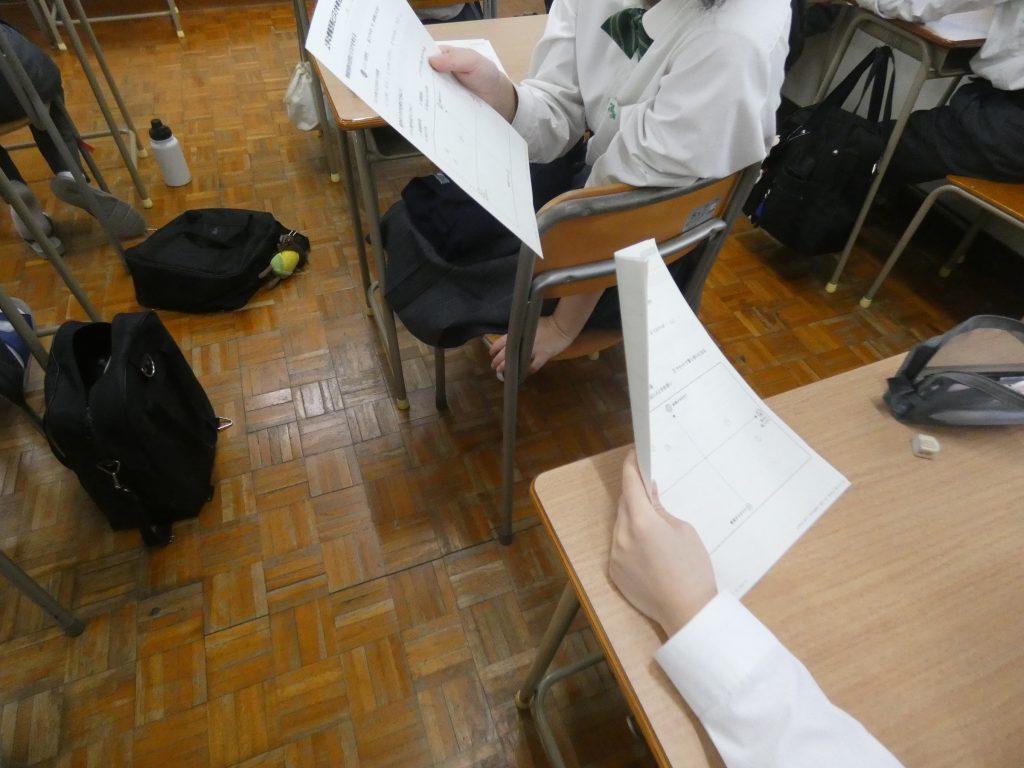

10月10日のLHRの時間において、情報モラル教室を開催いたしました。今年度は、NTTドコモ スマホ・ネット安全教室事務局から佐藤絵美様を講師としてお招きし、オンライン形式で行いました。

自身が写っている写真をインターネット上に投稿する際のリスクや広告の文言の信憑性などについて、ワークシートを活用しつつ生徒間の話し合いで考えを共有するなどして、自分たちが被害にあわないための考え方を学ぶ時間となりました。

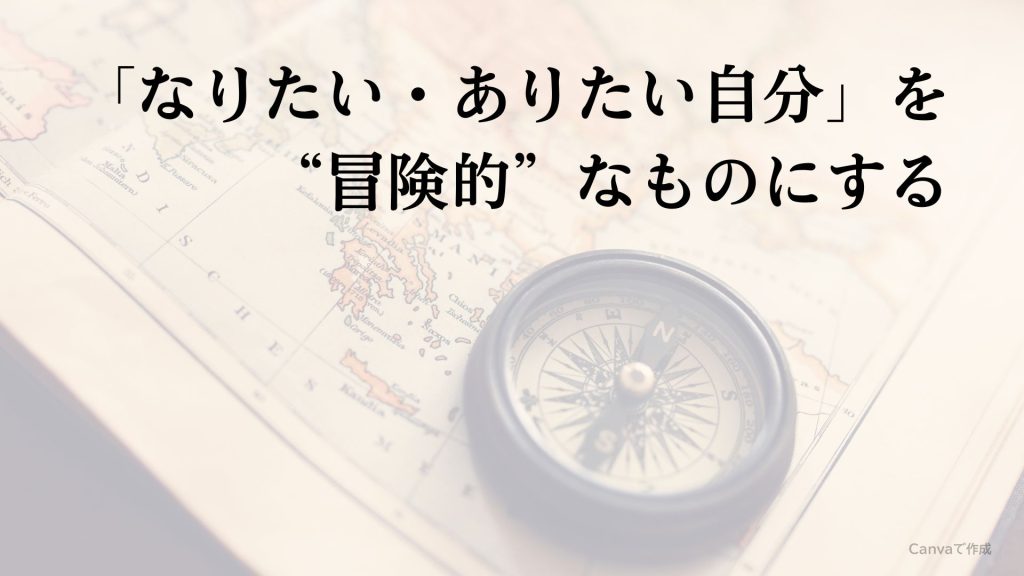

秋休み明けの1週間は「エンゲージメントDay」として、生物基礎と自分を「つなげる」時間をとりました。今回は、安斎勇樹さん(株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO)の『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』(2025,テオリア)の内容を参考に、より“冒険的”な「なりたい・ありたい自分」にブラッシュアップする時間をとりました。

具体的には、上記の書籍で紹介されている「ALIVEの法則」を用いました。以下、『冒険する組織のつくりかた』p.173~p.175からの引用です。

「これまでの目標設定の指針として、広く普及しているのは「SMART」の法則でしょう。(中略)では、目標を「好奇心をかき立てる問い」としてデザインし直すときには、何が必要なのでしょうか。一番有効なのは、目標設定の基準そのものの見直しです。このとき、私がクライアント企業にもおすすめしているのが、目標設定の新法則「ALIVE」です。・Adaptive―変化に適応できる ・Learningful―学びの機会になる ・Intersting―好奇心をそそる ・Visionary―未来を見据える ・Experimental―実験的である」

以上引用。

これを参考に、生徒たちの「なりたい・ありたい自分」をより「ワクワク」するものに、生徒一人ひとりがブラッシュアップする時間を取りました。考査明けからの授業で生かしてもらえると嬉しいです。

2年次生は、9月30日から10月3日まで、修学旅行に行きました。東京都内、横浜、東京ディズニーリゾート®の各所を訪れ、生徒はその場所でしかできない体験を、時間いっぱい楽しんでいました。4日間いろんな場所で見て・聞いて・体験して学んだことを、今後に活かしてほしいと願っています。

秋季休業の期間中、1年次は職場体験学習を行いました。今年度は7つの企業様にご協力いただきました。

生徒は体験してみたい職業について事前学習を行い、当日は様々な仕事内容を体験したり、企業の方から仕事内容についての説明を受けたりしました。今回の職場体験で得た経験を、今後の学習や進路選択に活かしていきたいと思います。

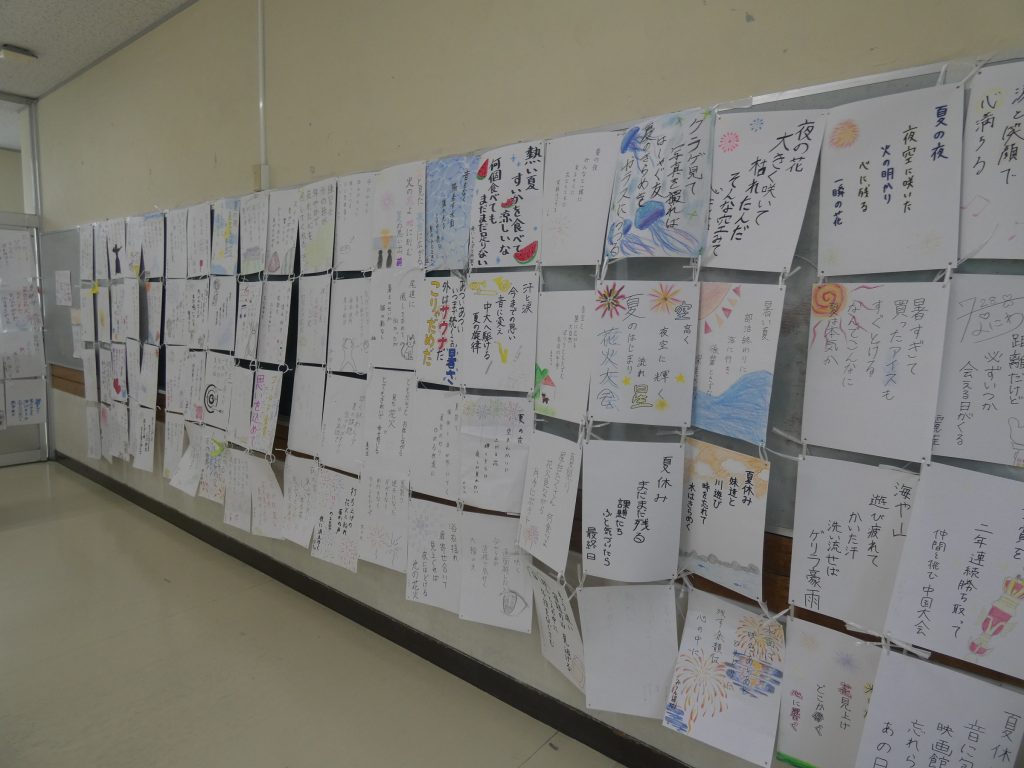

9月26日(金)・9月27日(土)の二日間にわたり、岩国総合高等学校文化祭「総合祭」を開催いたしました。

26日(金)は生徒・教職員のみ参加、27日(土)は一般公開で開催し、一般公開では約570名の方にご来場いただきました。

【総合万博 ~笑顔でつくろう みんなのくに~】のスローガンのもと、各クラス企画や授業企画では「〇〇のくに」と題して、食品販売・展示・お化け屋敷・ステージ発表などが催され、各所で賑わいを見せていました。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)